2014.09.18

~いつまでもお元気で~

今年も「敬老の日」を前に黒滝ホームでは、9月12日に「敬老を祝う会」を催しました。

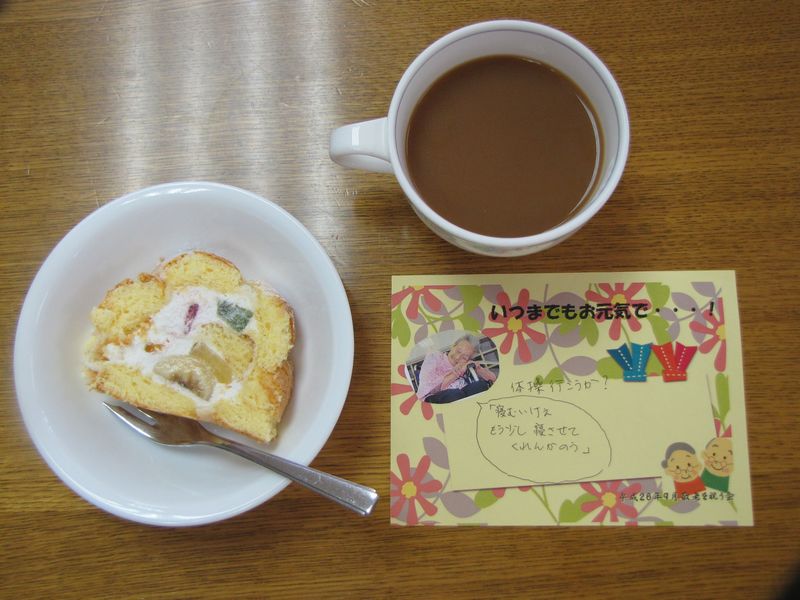

ロールケーキにコーヒー。職員手作りのメッセージカード。

ささやかなお祝いの会ですが、恒例の職員と入所者協同の「二人羽織」で和やかな会場が一気に盛り上がりました。

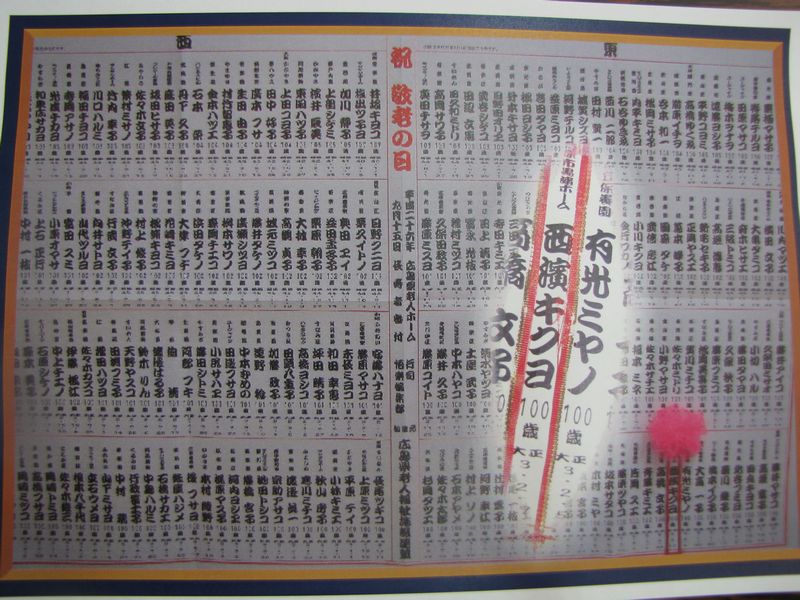

また、毎年「広島県老人福祉施設連盟」から発表される「広島県老人ホーム 長者番付」に100歳の西浜キクヨ様が登場しました。

「いつまでもお元気で・・・!」とお祈りいたします。

2014.09.16

スポーツ大会がんばりました

9月14日(日)、福山市竹ヶ端運動公園で広島県東部地区親善スポーツ大会が行われました。

広島県東部の障害のある人、障害福祉に関わる人が、スポーツを通して交流する年に1度のイベントです。ここ数年は雨天中止が続き、3年ぶりの開催でしたが、各競技には延べ1000人近いエントリーがあり、盛大に開催されました。

中国芸南学園からも利用者、職員を合わせ、40人が参加しました。

走って、跳んで、投げて、みんな普段見せない真剣な顔、笑顔があちらこちらで見られ、外出行事の素晴らしさを、改めて実感しました。

表彰された人も、表彰されなかった人も、秋の日差しに焼けた顔は、みな誇らしげでした。

利用者の皆さん、応援のご家族の皆さん、お疲れ様でした。

2014.09.12

ボランティアの町

中国芸南学園のもより駅はJR呉線の忠海駅です。

地元のNPO法人が運営する多目的ホールが駅舎の中に併設されています。

電車を待つ人たちが、ほどよく空調の効いた室内で本を読んだり、軽食を食べたりしています。

無人の殺風景な駅が増えるなか、優しさを感じさせる空間です。

観光案内や郷土の歴史案内、忠海高校の紹介など地元をPRする掲示が壁面を埋めています。

わが学園の広報誌「みなみかぜ」も置かせてもらっています。

ぎっしり詰まった本箱の本は、待合室で読んでもいいし、持ち帰りもできます。

家庭でいらなくなった本を置いておくこともできます。

私も持ち帰ったり、持って来たりして活用させてもらっています。

グッドアイデアだと思います。

忠海町はボランティア活動が盛んな土地柄です。

学園の夏祭りには140人ものボランティアの方々が駆けつけていただきました。

毎年、ボランティアに支えられて夏祭りが開催できています。

駅舎の活用もボランティアの支えがあるから可能になったのでしょう。

この駅は、夏休み中は観光客でにぎわいました。

ほとんどは駅裏の港から大久野島に渡っていました。

今年は特に外国人旅行者が目立ちました。

中国新聞にも紹介されていました。

ユーチューブに旅行者がアップしたウサギの動画が評判になり、

訪れる外国人が増えているそうです。

外国人たちにも、忠海駅はいい印象を与えているのではないでしょうか。(園長・藤元康之)

2014.09.02

黒滝ホーム開所記念

中国芸南学園のきょうだい施設である養護老人「黒滝ホーム」で9月1日、53回目の開所記念式がありました。

昭和39年に市営施設として誕生し、平成15年から中国新聞社会事業団が運営を任されています(現在は指定管理)。

入所定員は50人で、ヘルパー事業なども手掛けています。

入所のみなさんは、お寿司や職員が手作りした焼きそば、お好み焼きなどの特別昼食メニューで、お祝いしました。

2014.08.29

豪雨災害に思う

広島市安佐南区などの大災害を見るたびに思い出すのは、15年前の1999年6月29日のことです。

私は中国新聞で朝刊づくりをしていました。

午後5時に1回目の編集会議があり、あすの朝刊にどんなニュースを盛り込むか、発表する役割でした。

会議直前に、「佐伯区で大雨。行方不明者も多数出ているもよう」との第一報が飛び込んできました。

新聞社のある中区では晴れています。

「誤報じゃないのか」と思いつつも、「社会面を全部空けます」と発言した記憶があります。

広島市、呉市などで死者39人を出す大災害になりました。

狭い範囲に集中的に降るゲリラ豪雨の怖さを痛感したのはこのときでした。

ある講演会で

「伊勢湾台風(1959年)以降は日本では災害死者が年間千人を超えることはなく、災害は防ぐことができるという過信が生まれてしまった。しかし、阪神・淡路大震災(1995年)からは大災害が続出している。災害は防げない。被害を少なくする減災を目指して自助努力を怠らないでほしい」

という話を聞きました。

日本は災害多発期になった▽防災ではなく減災しかできない▽自分で生き残る術をまず考えよう。この3点に要約できます。行政機関の救助活動(公助)が本格化するまでは、「自助」と向こう三軒両隣の「共助」で生き延びなくてはならないのです。

他人事ではなく竹原市の中心部に出している中国芸南学園の「デイサービスひろば」も8月16日と22日の2回、大雨による浸水被害に見舞われました。

もともと低地帯で高潮被害が多いとは聞いていましたが、雨による浸水は近所の人も「これまでなかったよ」と言っています。

1階の一部が床上浸水したため、一時休業に追い込まれました。

夏休み中の子どもさんの利用などに迷惑をおかけしたことをこの場を借りてお詫びします。

今回の大災害で犠牲になられた方のご冥福をお祈りするとともに、学園の防災対策もきちんと見直したいと思っています。(園長・藤元康之)